从罗永浩VS西贝预制菜之争,透视直销传销定义模糊困局

近日,罗永浩公开质疑西贝筱面村“用预制菜却按现制菜定价”,这场舆论风波不仅将餐饮行业的透明化争议推向高潮,更意外撕开了一个更普遍的商业命题:当法规定义与公众认知错位,当行业标准滞后于商业模式迭代,“定义模糊” 将如何侵蚀消费者信任,又如何让合规企业陷入两难?这一逻辑,恰与直销、传销长期存在的边界争议高度契合。二者看似无关,实则都是 “定义失焦”引发的行业信任危机。

一场由定义模糊引发的信任危机

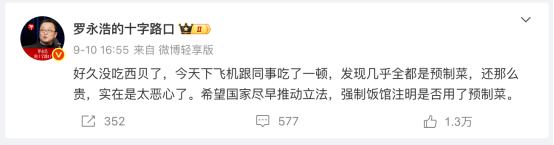

罗永浩的质疑直指西贝“几乎全用预制菜却按现制菜定价”,而西贝创始人贾国龙则以“无一道预制菜”回应,并公开后厨制作流程。双方争执的核心,在于国家法规与公众认知对“预制菜”定义的割裂。

根据2024年3月国家市场监督管理总局等六部门联合发布的《关于加强预制菜食品安全监管促进产业高质量发展的通知》,预制菜被明确界定为:“以一种或多种食用农产品及其制品为原料,使用或不使用调味料,不添加防腐剂,经工业化预加工(搅拌、腌制、烹炸等)制成,需加热后方可食用的预包装菜肴,且不包含主食类食品”。这一标准直接将“中央厨房制作的半成品”“净菜”排除在 “预制菜”范畴之外。从法规层面看,西贝创始人贾国龙“无一道预制菜”的回应并无错处。

但消费者的认知逻辑截然不同:在大众朴素的判断里,“非门店现做”即等同“预制菜”,哪怕是中央厨房预处理的冷冻食材、需解冻的馍块,都被归为“工业化产品”。这种认知差让西贝陷入尴尬:它虽符合法规对“非预制菜”的界定,却因“冷冻西兰花保质期两年”“肉夹馍馍块需解冻”等细节暴露,触发了消费者对“技术性回避 的怀疑。

消费者真正在意的,从来不是“预制菜”的复杂法规定义,只关心菜品是否新鲜、安全、物有所值。西贝试图通过“公开后厨流程”“发布作业指导书”自证清白,却因未主动披露食材来源、加工方式、保质期等关键信息,反而加剧了信任滑坡。

预制菜之争的逻辑,与直销、传销的界定争议如出一辙。2005年颁布的《直销管理条例》《禁止传销条例》虽确立了直销的合法地位,但二十余年间,互联网技术催生了直播带货、社交电商等新模式,原有条例对“直销”的界定已严重滞后于商业实践。更关键的是,公众对二者的认知始终存在偏差,许多人将“直销”与“传销”直接画等号,甚至将合规直销企业的模式等同于“拉人头、收会费”的非法行为。

这种“定义模糊”带来的伤害是双向的:对消费者而言,难以分辨企业合规性,易陷入传销骗局;对合规直销企业而言,则面临“劣币驱逐良币”的困境。非法传销利用定义漏洞游走灰色地带,而合规企业却因公众的污名化认知,动辄遭遇无端质疑,行业整体信任度长期低迷。

正如罗永浩在博文中所说,“希望国家尽早推动立法,强制饭馆注明是否用了预制菜。”直销行业也亟需相关法律法规的完善,明确自身与非法传销的界限。解决定义困境不仅是为了明确监管边界,更是重建行业信任的基础工程。

争议背后的三大核心启示

当然,预制菜风波的价值,远不止暴露“定义模糊”的问题,其背后的知情权、价格逻辑、舆情应对,对直销行业具有重要借鉴意义。

第一,西贝的信任危机,本质是“信息披露不足”的危机。在这场风波中,罗永浩在直播中坦言:“我一直是比较有争议的人,第一次支持我的人超过90%,这是我这辈子都没享受过的东西。”而之所以能够引发消费者强烈共鸣,本质是消费者对“信息不对称”的愤怒。西贝门店虽公开13道菜的“作业指导书”,却未明确标注食材来源、加工方式及保质期等关键信息。例如,其儿童餐中使用的冷冻西兰花保质期达两年,肉夹馍的肉与馍均需冷柜解冻,这些细节与“有机”“现做”的宣传形成强烈反差,直接触发宝妈群体的信任危机。“支付现做菜的价格,却给孩子吃到比她岁数还大的食材,这种欺骗不可原谅。”

直销行业在消费者知情权保障方面也存在诸多不足。部分直销产品功效宣传夸大其词,成分信息模糊不清,消费者难以获取真实、准确的产品信息。直销企业应建立完善的信息披露机制,通过产品说明书、官方网站、客服热线等多种渠道,向消费者详细介绍产品的成分、功效、使用方法、价格构成等信息,让消费者在充分了解的基础上做出购买决策。如今,有行业人士在相关行业微信群内表示,直销行业也开始售卖真实,这实际上也是给消费者更多知情权。

第二,西贝的定价策略成为争议的另一焦点。其菜单显示,一份胡麻油炒鸡蛋售价43元,3个莜面蒸饺19元,古法戗面馒头单价21元。罗永浩在直播中痛批:“预制菜卖现做菜的价格,这是对消费者的侮辱。”而贾国龙则辩解:“西贝贵是餐饮行业最大冤案,价格合理。”这场价格之争,实则是餐饮工业化效率与消费者价值感知的错位。中央厨房模式通过集中采购、标准化生产降低成本,但企业若将效率红利完全转化为利润,而非让利消费者,必然引发反弹。

这对直销行业同样适用:直销的“人际分销” 模式若能降低渠道成本,企业应将部分红利反馈给消费者,而非通过“高溢价 + 高佣金”吸引分销者。唯有让消费者感受到“价格与价值匹配”,才能避免陷入“传销式暴利”的质疑。

第三,西贝的舆情应对堪称“反面教材”。面对罗永浩的质疑,其初始回应强硬表态“将起诉”,并称对方为“网络黑嘴”,这种对抗性策略激化矛盾,导致舆论进一步失控。尽管后续开放后厨、公开作业指导书等举措展现诚意,但已难以扭转品牌信任滑坡的趋势。

反观罗永浩的应对策略,则体现公众人物的舆情驾驭能力。他通过直播展示证据、引用行业报告、强调“不反对预制菜但需透明”的立场,将个人争议转化为行业议题,成功引导舆论关注预制菜标准缺失这一深层问题。此外,其“悬赏征集线索”的举动虽具争议性,却客观上推动了行业信息透明化进程。

在社交媒体时代,舆情应对的核心不是“消灭负面声音”,而是“重建信任纽带”。企业需摒弃“对抗思维”,转而通过主动沟通、信息披露与价值重构赢得消费者谅解。尤其是在与大众朴素认知存在明显差异的情况下,对抗无疑是将自己与消费者彻底对立起来。而唯有站在消费者视角回应关切,才能化解误解。

做一个透明的行业

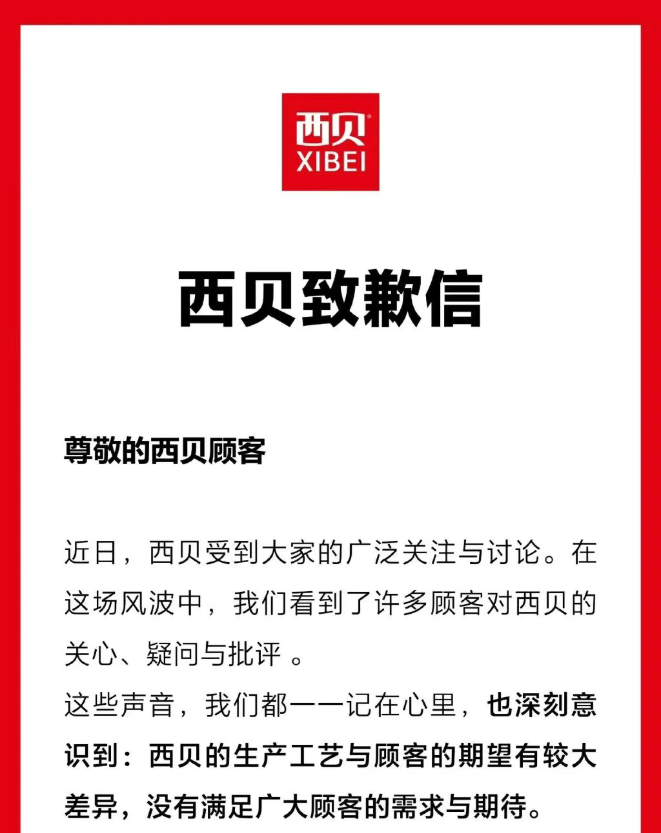

9月15日中午,西贝官方发布致歉信,承认“生产工艺与顾客期望有较大差异”,并承诺“做饭的围着吃饭的转”“持续整改”。这份致歉的价值,在于其跳出了“是否合规”的辩解,直面“消费者感受”。这也恰恰是直销行业在“定义模糊”下的破局关键。

对直销行业而言,等待法规完善固然重要,但更迫切的是主动构建“信任资产”。不依赖“定义漏洞”游走灰色地带,而是以“消费者需求”为核心,公开产品信息、透明定价逻辑;面对公众误解时,放弃“行业自证”,转而通过 “用户证言”“第三方监督”建立可信度;推动行业共识,主动与非法传销切割,甚至参与法规修订的建言。唯有让消费者看到“合规、透明、利他”的姿态,才能摆脱“传销污名”。

无论是西贝的预制菜争议,还是直销与传销的边界之争,本质都是“商业规则与公众认知的适配问题”。法规定义的完善是必要的,但比“明确定义”更重要的,是企业对消费者的尊重,尊重其知情权,尊重其对“价值对等 的诉求,尊重其朴素的判断逻辑。

商业的本质从来不是“钻定义的空子”,而是“赢得人心的信任”。对所有行业而言,唯有将“透明”“真诚”融入经营底层逻辑,才能在“定义模糊”的过渡期站稳脚跟,最终实现行业的健康发展。

热门点击

- 三生黄金宝:这款产品背后的"硬核"故事

- 中国经营网 | 直销行业遇时代难题:牌照优势是否尚存

- 低门槛、高回报,羊奶粉真的是“月入10万”的好生意?

- 守护好自己的钱袋子!多地发布警惕“稳定币”非法集资风险提示

- 中国直销企业数量缩减至87家,三株彻底挥别直销

- 29家直销企业2025战略汇总,你更看好谁?

- 美乐家:蓝碳引领,海洋深处的绿色“守护者”

- 央视3·15晚会曝光的这两起案例,也要引起行业的足够重视

- 总局定调:严打老年人保健品虚假宣传,纠治违规异地执法

- 8项保健食品国家标准发布(附一图读懂)

热门视频

- 澳大利亚商务会奖旅游,以世界独有的生态奇观与前沿商务资源交融,打造独特的“犒赏之旅”

- 澳大利亚商务会奖旅游,高品质体验,犒劳团队的“玩”美之地

- 澳大利亚会奖旅游,高品质场地一览海港美景,尽享“澳”世之美

- 澳大利亚会奖酒店,精致舒适,非凡团建体验,尽享“澳”世之美

- 远江一周谈 | 围绕“销”“消”下苦功,直销才能立于不败之地

- 舆情 |《促进健康消费专项行动方案》发布,康美经销商年会举行

- 澳大利亚会展中心,城市灵感激发创意火花,尽享“澳”世之美

- 澳大利亚会奖晚宴有何与众不同?

- 非凡团建体检:走近“澳大利亚”领略绝美风光

- 行业周报:卫健委将实施“体重管理年”3年行动,玫琳凯任命首席机遇与销售官